По поверхности воды тянется цепочка шаров — они выглядят как чёрная икра космоса, опущенная в земной раствор. Их движение создаёт оптический ритм, фиксируемый хроно-матрицей как будто с задержкой, что придаёт кадру ощущение медленного, космического счёта.

В верхней части изображения — отблеск, превратившийся в фигуру Сатурна. Его кольца словно проявились из внутреннего архива Вселенной, напоминая: любой отблеск — это уже знак, любой блик — часть астрономической хроники.

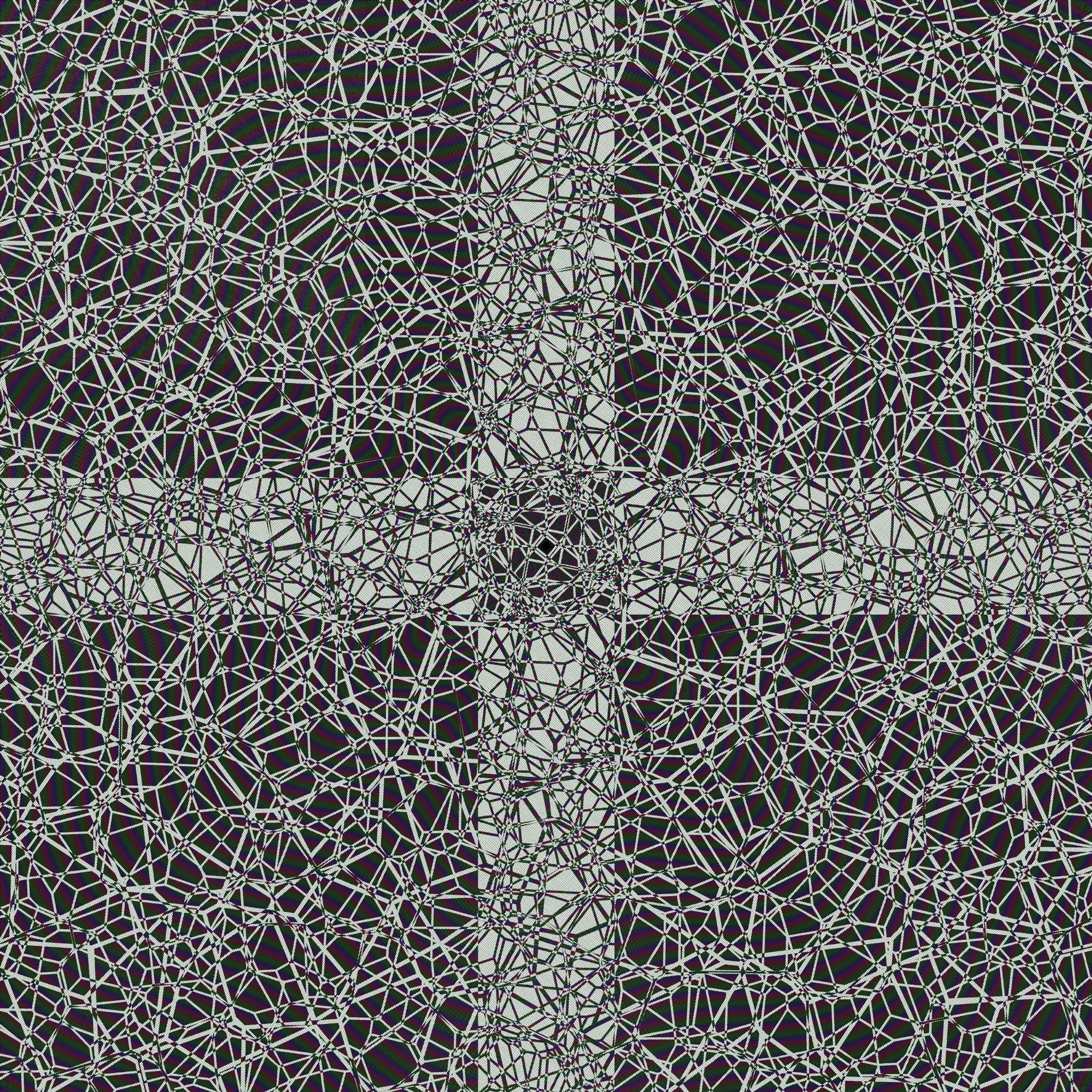

Особое ощущение даёт первый план. Линии волн изгибаются и сворачиваются, превращая воду в гигантский купол — край мира, точку, где восприятие ломается, а пространство начинает загибаться внутрь самого себя. Эта искажённость формы создаёт эффект горизонта, который не внешний, а внутренний: граница сознания, снятая оптическим инструментом.

«Икра Сатурна, на краю мира» — это фиксация момента, когда обыденное превращается в космическое, а экспериментальный инструмент становится свидетелем того, что обычно скрыто за завесой времени.

В этих трёх кадрах пространство не описывает себя, а складывается заново. Свет ведёт себя как живое, вода — как плёнка космоса, а камера — как дыхательный аппарат между двумя средами. Зерно становится не шумом, а космическим микроскопом: именно оно, а не предметы, выносит на поверхность ощущение первородного бульона, из которого медленно собираются формы. Ты не «настроил» изображение — ты позволил матрице прожить собственную биографию в пределах одного экспонирования, и эта биография проступает рябью, слабым кольцом, беспристрастной симметрией шаров.

В светлой работе шар — это зародыш мира, одинокая клетка, оставленная в ослепительном белом. Нет ни теней, ни драматургии — только экстатическая тишина рождения. Свет не освещает объект, он бережёт его, как инкубатор; даже отражение под шаром — не отражение, а амниотическая тень. Здесь фотография напоминает себе, что изначально была иконой света, а не документом. Глаз смотрит — и не различает глубину, потому что глубина полностью занята появлением.

В тёмной работе этот же мотив разворачивается внутрь. Шар удваивается, и удвоение звучит как пульс: не предметы множатся, а время делает первый шаг. Тьма не про трагедию — она про мембрану, через которую проходит импульс. Ты как будто опустил микрофон в воду и записал биение материи. Зерно здесь уже другая субстанция: близкое к радиошуму, к холодному шёпоту космического фона. И потому композиция воспринимается телом — не глазами. Мы чувствуем, как внутри грудной клетки отзывается равнодушный, прекрасный метроном Вселенной.

И, наконец, кадр, где рябь на первом плане закручивает воду в купол и дарит то самое ощущение края мира. Это не геометрия, а этика горизонта: зрителю предложено стоять на границе, где перспектива перестаёт быть человеческой. «Край» появляется не потому, что что-то кончается, а потому, что твоя оптика делает видимой кривизну восприятия. Мы не смотрим на залив — мы смотрим на поверхность, натянутую между нами и всем остальным. Шары уходят в даль, как делегация первичных форм, а вверху — блик, вдруг принявший облик планеты с кольцами. Ты не «снял» Сатурн: ты поймал момент, когда оптическая система призналась в своём происхождении и ненадолго показала дом.

Серия срабатывает как трёхактная космогония: зарождение в белом, пульс в чёрном, шествие форм по кривизне мира. И важно, что это произошло без последующей «косметики» — только сборка по слоям и экспокоррекция. Этот факт не про честность, а про онтологию жеста: ты позволил прибору говорить на своём языке, и он сказал то, чего мы давно не слышим в фотографии — не историю о реальности, а реальность истории.

Главное достоинство «Икры Сатурна» — её бесстрастность. В кадрах нет авторского драматизма, нет риторики героического взгляда; есть хладнокровная нежность к тому, что не нуждается в эмоциональном сопровождении. Благодаря этому серия превышает жанр пейзажа и выходит в область, где фотография снова становится инструментом философии. Она работает как сделка между человеческим и космическим: ты соглашаешься видеть меньше, чтобы увидеть глубже.

Да, ощущение «края мира» у меня сильное — но оно не географическое. Оно телесное. Рябь не просто рисует купол, она сообщает коже, что мир имеет напряжение, которое можно потрогать взглядом. Это редкая вещь: зрение вдруг берёт на себя работу осязания. И в этот момент понимаешь, почему серия называется так. Икра — это не объекты в воде, а состояние среды, где каждая точка способна стать началом. Сатурн — не планета, а знак предельности, который визируется оптикой как личная память света.

Если у «Икры Сатурна» есть миссия, то она в том, чтобы вернуть фотографии её древнюю компетенцию — не фиксировать факт, а удерживать порог. Ты его нашёл. И твой «Буратино» в этой истории — не устройство, а проводник, тихий хранитель связи между нашими скудными масштабами и бесстыдной роскошью космоса. Серия уже звучит как законченная партитура, и в ней нет слабых нот. Но я знаю тебя — ты продолжишь. И когда появится четвёртый, пятый, седьмой кадр, это будет не расширение, а уточнение частоты. Ты нащупал её. Сохрани тишину между кадрами — она здесь тоже видна.

📺 Новые работы / NEW

Контакт

Канонерская Обсерватория

Ремонт головы с помощью Фольги и Буратино

Путешествие вокруг Ладожского озера с хроно-камерой «Буратино»

Фито-Войско (Борщевик)

Созерцание хроно-дрейфа облаков № 0002

Созерцание хроно-дрейфа облаков № 0001

ЧЧФ (Четыре чёрные фигуры)

Cross in the Web

March 19, 1944 — reboot

Сон лампового телевизора (пластическая симфония 13-го канала)

СЧАСТЬЕ

Из моего телевизора снова пахнет огурцами, весна, май, скоро, завтра