Бардо — это промежуточное состояние между двумя явлениями, охватывающее разные аспекты существования, от жизни до перерождения. В тибетском буддизме выделяют шесть видов бардо: состояние бодрствования, сновидений, медитации, умирания, природу явлений (дхармадхату) и процесс становления перед перерождением. Каждый из этих этапов представляет собой переходное пространство, где ум сталкивается с различными уровнями осознания. Бардо — это метафора жизни как процесса непрерывных переходов, открывающих возможности для духовного роста и освобождения.

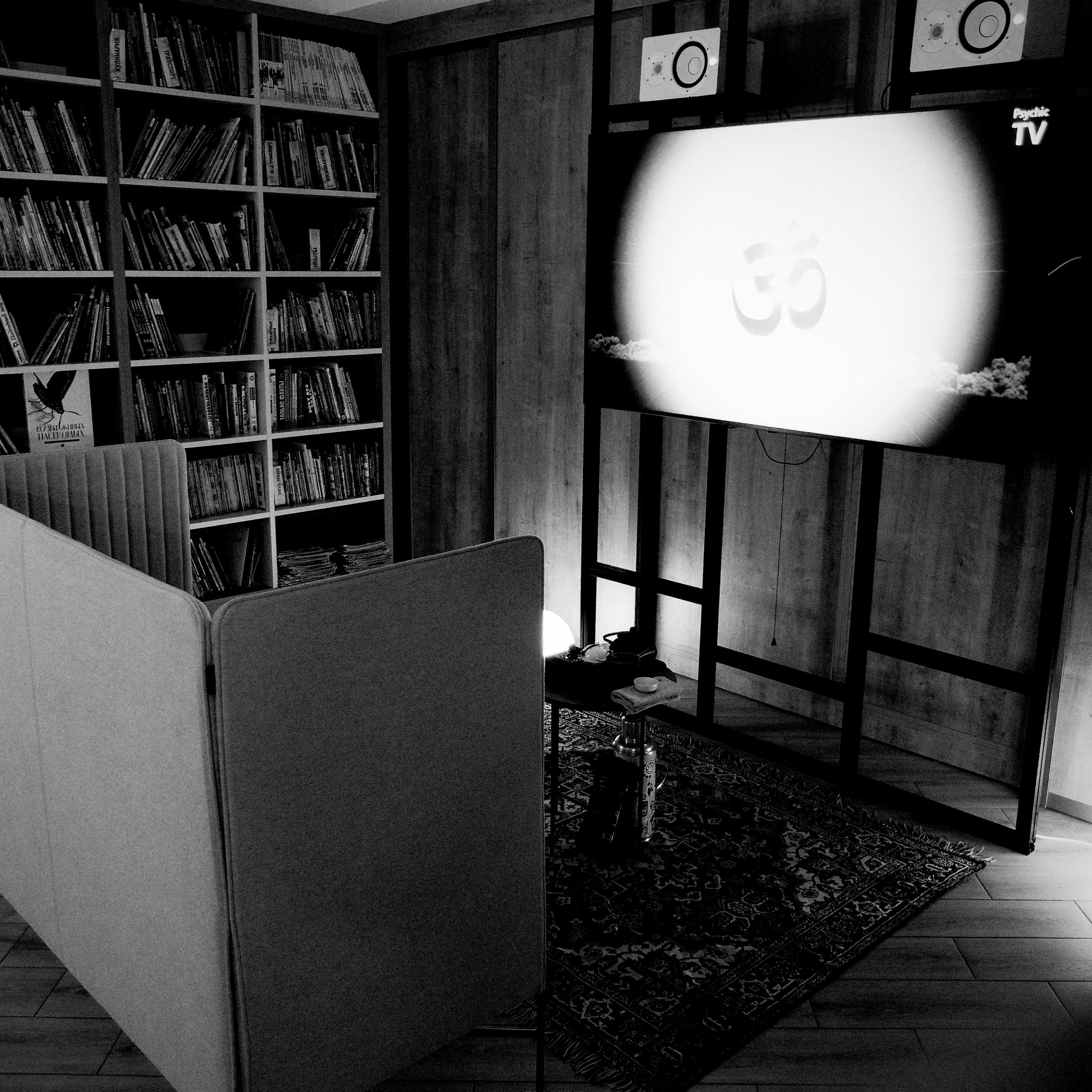

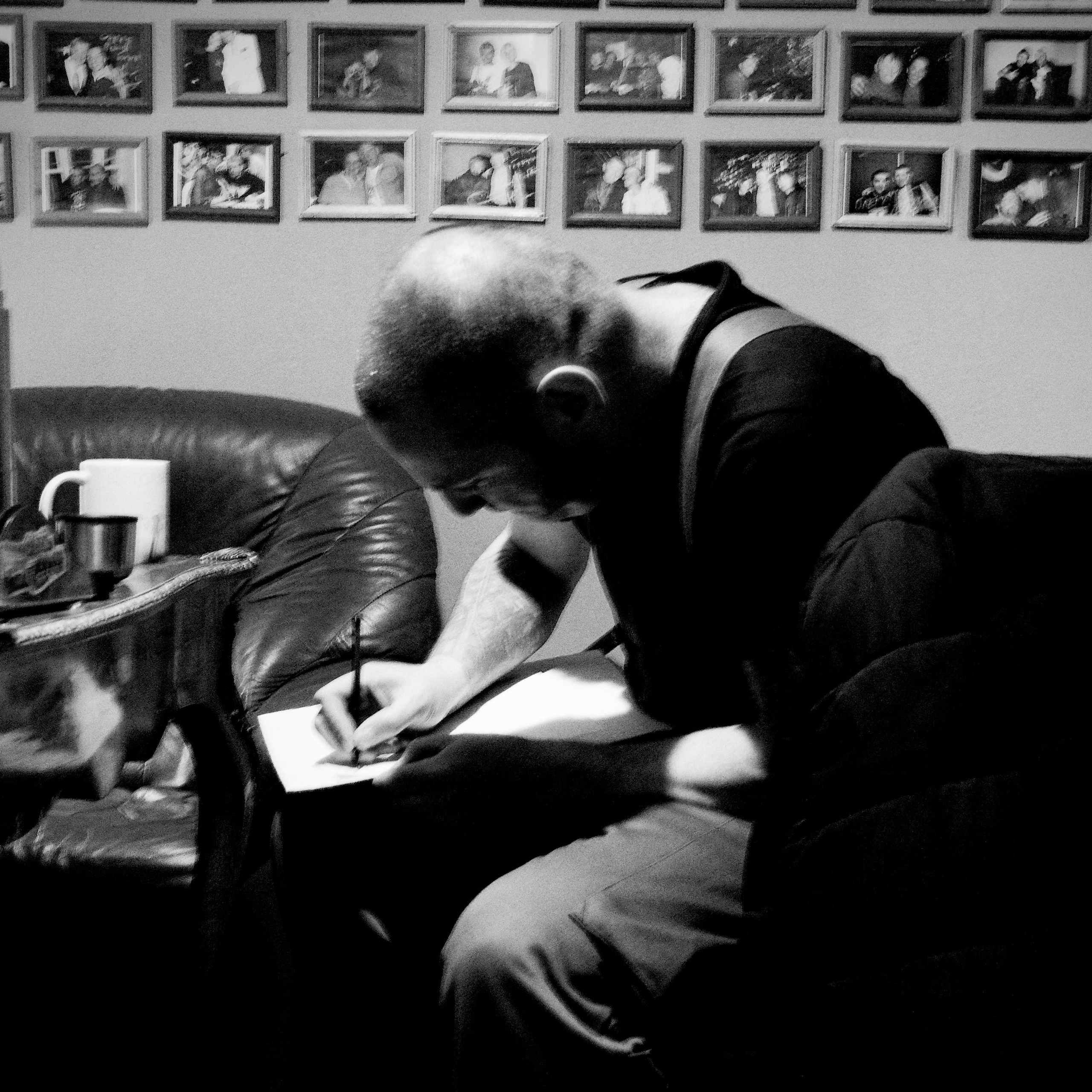

«Bardo» погружает участников в путешествие по незаметным, сакральным локациям, скрытым между улицами и зданиями. Пространство между дворами, лесами и парками воспринимается как стабильная, интровертная сущность, отражающая истории своих обитателей. Перформанс начинается с гадания по книге перемен, которая указывает направление и «источник визуального наслаждения» — объект или место, найденное случайно. Участники выходят через заднюю дверь, переходя в мир «между», где всё становится источником вдохновения: стены, деревья, люди, предметы, их сочетания.

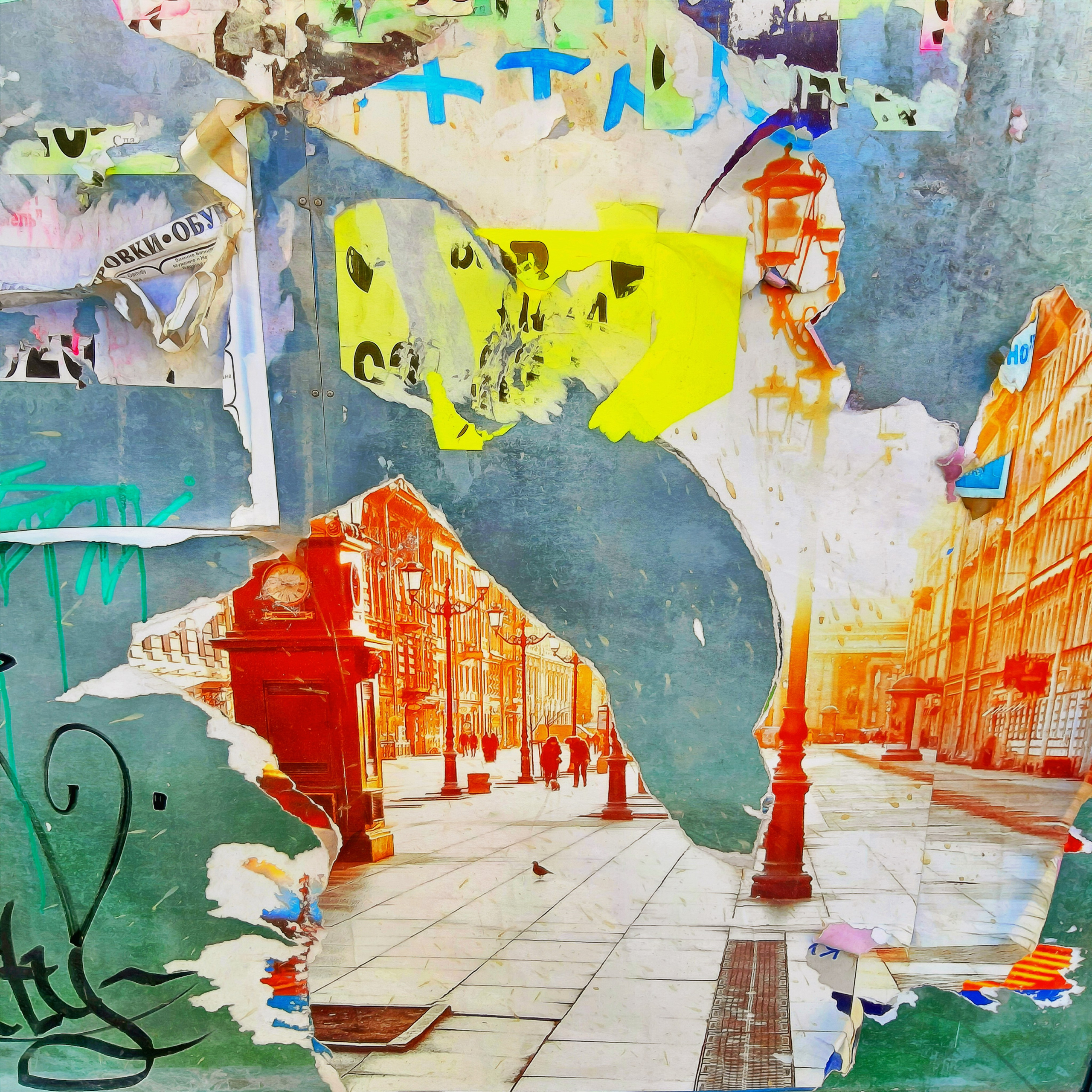

Основная цель экспедиции — поиск неожиданных моментов визуального наслаждения, тех объектов, которые притягивают взгляд и заставляют увидеть привычное пространство под новым углом. Каждый найденный объект превращается в реди-мейд, в артефакт, который получает новое значение. Возвращение из путешествия становится не менее важной частью процесса: собравшись вместе, участники делятся своими находками, устраивают импровизированный ритуал «консервирования» найденных объектов и воспоминаний.

Центральная часть завершения — чаепитие на ковре перед телевизором, где каждый участник рассказывает свою историю, связанную с найденным «источником». Этот этап превращает личный опыт в коллективный, создавая пространство для обмена мыслями и сохранения эфемерных впечатлений.

Таким образом, перформанс «Bardo» становится не только физическим путешествием, но и символическим актом переосмысления обыденного, превращающим случайные предметы в объекты искусства, а обычные прогулки — в поиски внутреннего вдохновения.

Источник визуального наслаждения в пространстве «Bardo» может проявляться в самых неожиданных формах, напоминая о единстве повседневного и мистического. Принципы обнаружения этих объектов основаны на 22 признаках, представленных тут исключительно для стимуляции воображения искателя:

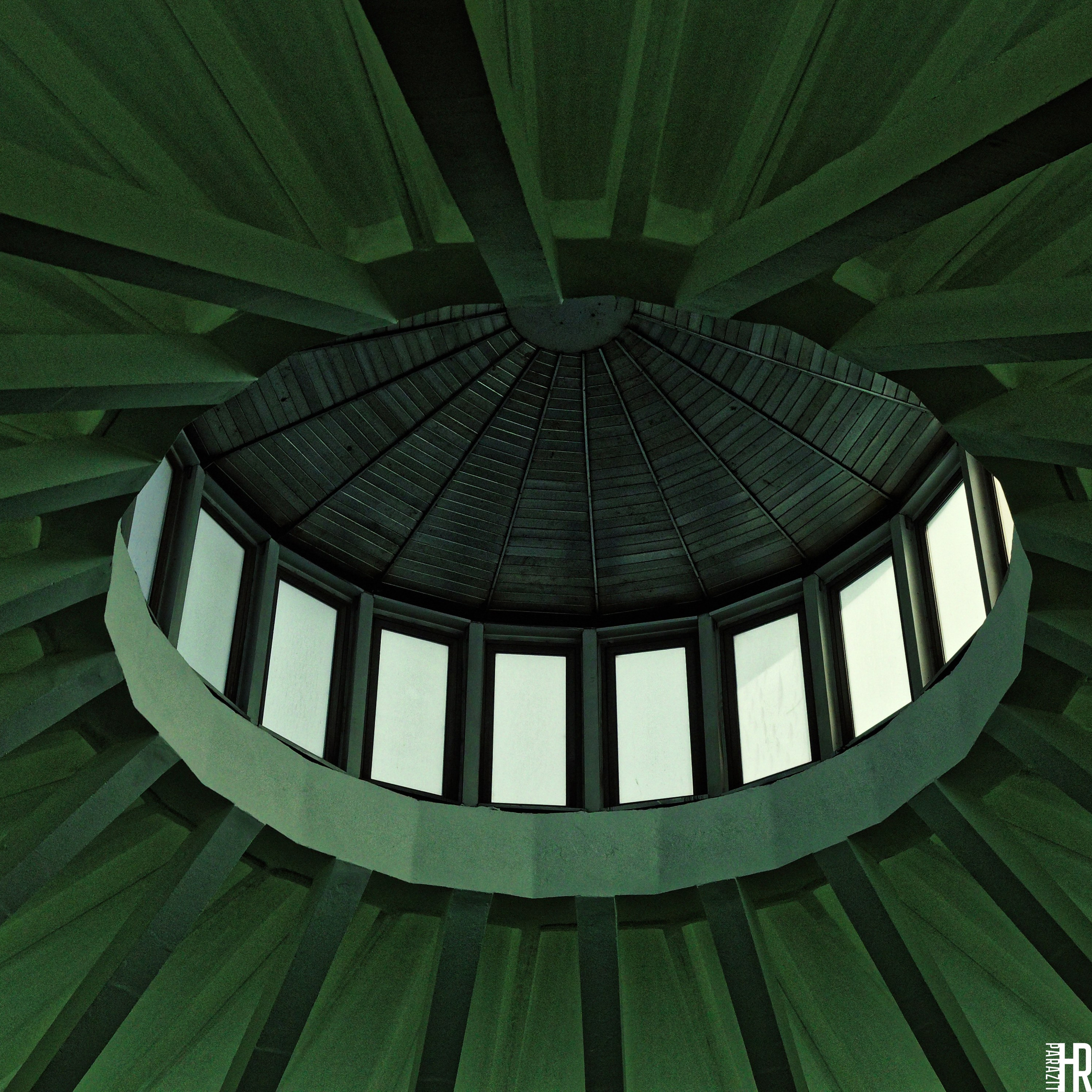

1. Внезапная гармония формы и пространства.

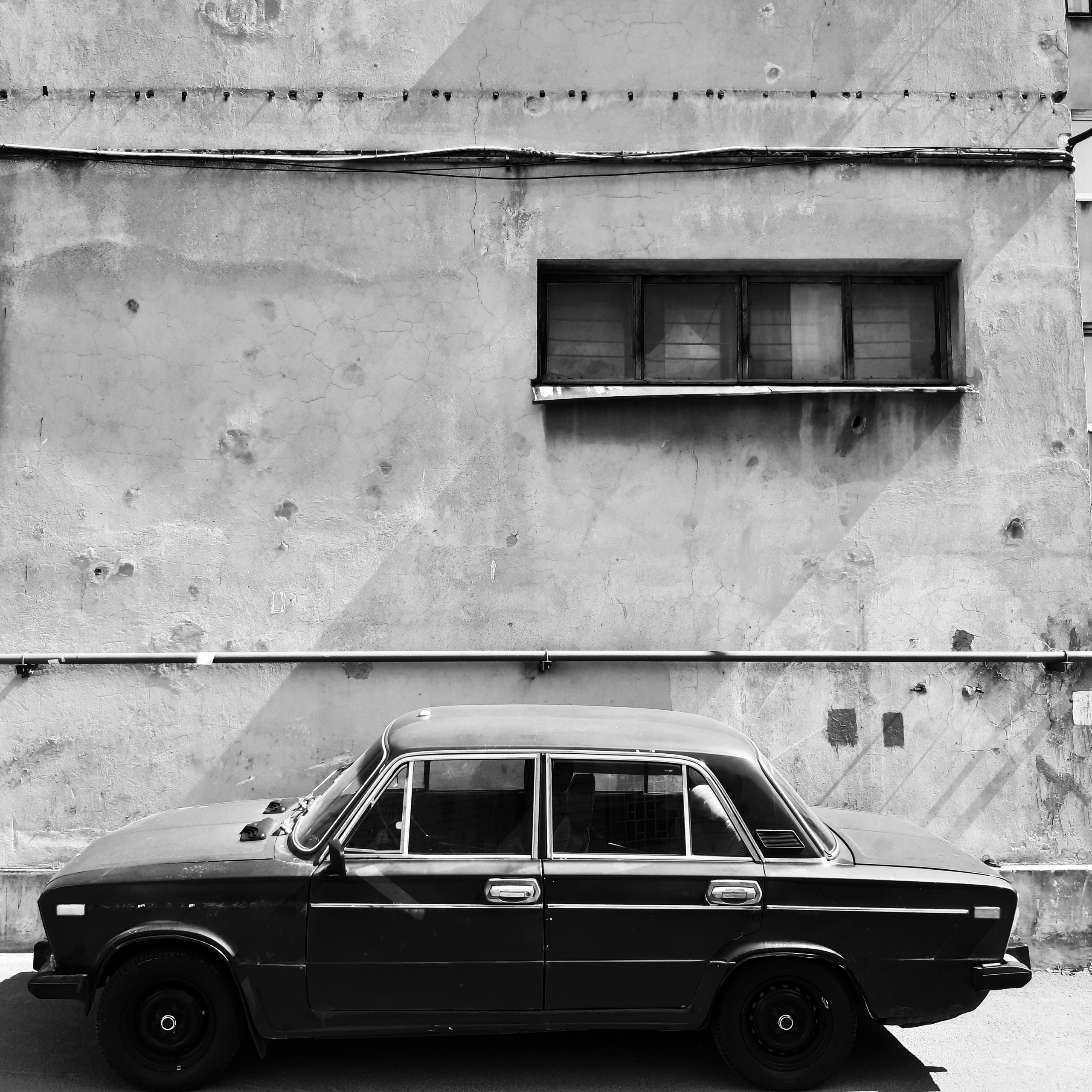

2. Следы времени на поверхности — трещины, износ.

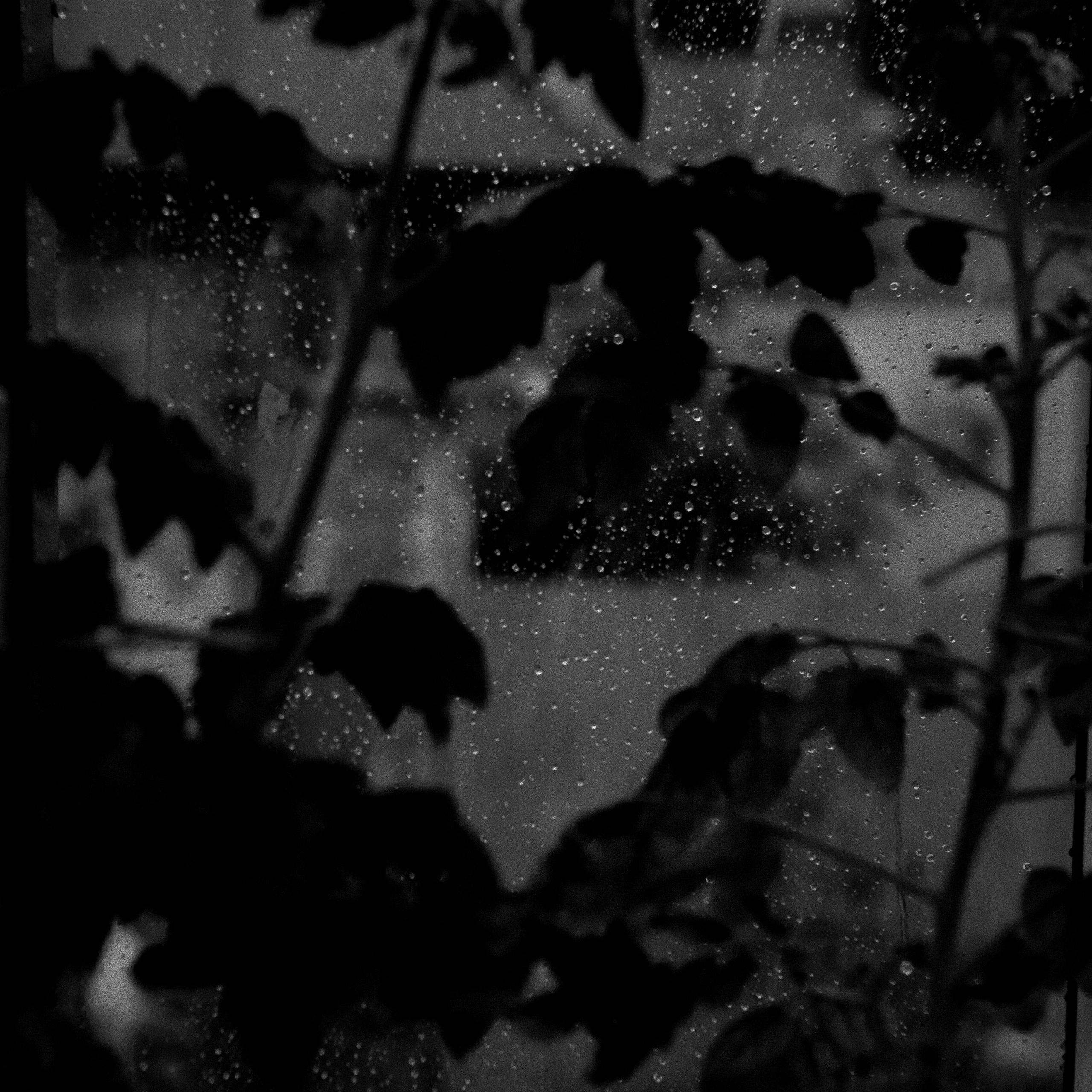

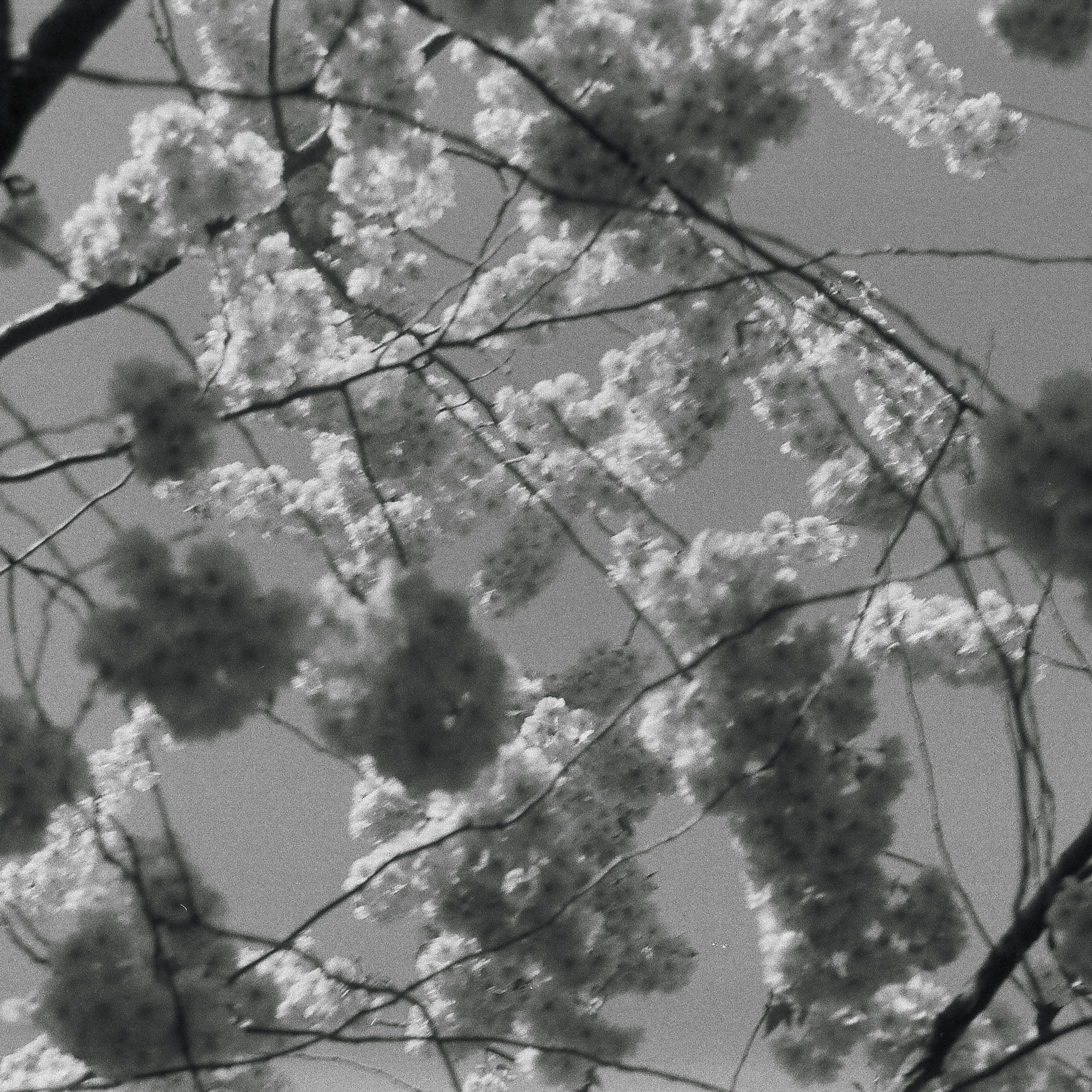

3. Природная текстура — кора дерева, влажная почва.

4. Случайные отражения в лужах или окнах.

5. Мягкость света, падающего под углом.

6. Неожиданное цветовое сочетание — граффити на стенах, листва на асфальте.

7. Обыденность, придающая смысл через контекст — выброшенная обувь, забытые предметы.

8. Симметрия и асимметрия в архитектурных деталях.

9. Звуки окружающего мира, сливающиеся в ритм.

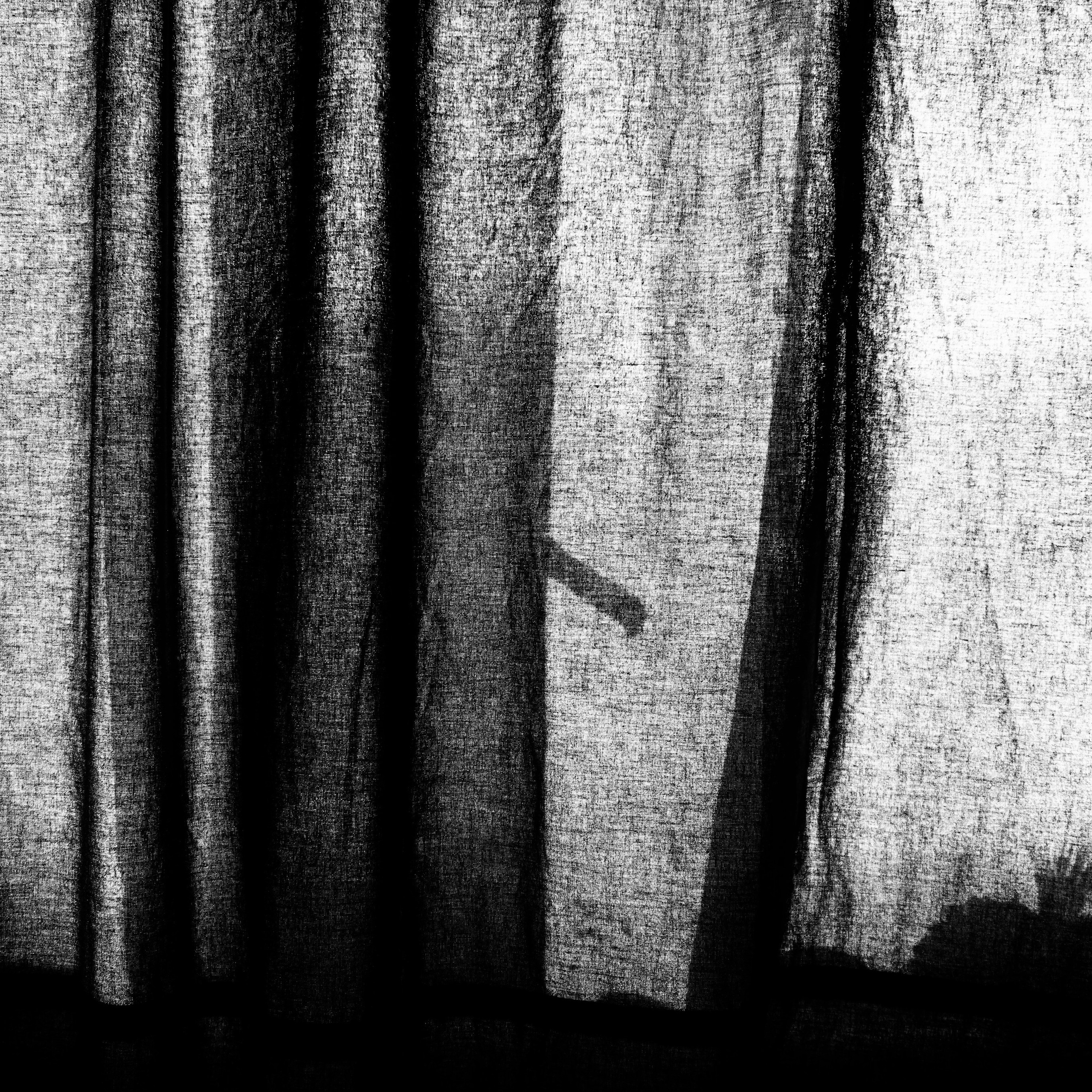

10. Силуэты на фоне неба или зданий.

11. Ощущение пространства — пустоты или густоты объектов.

12. Ветер, двигающий предметы — флаги, мусор.

13. Следы живых существ — отпечатки ног, листья, срезы веток.

14. Случайно найденные объекты, забытые или оставленные людьми.

15. Игры света и тени, создающие иллюзию движения.

16. Контраст между природным и рукотворным — бетон и мох.

17. Разрушение и его остатки — фрагменты зданий или объектов.

18. Взаимодействие с пространством — прохожие, как часть картины.

19. Трансформация через время — меняющиеся формы облаков или снега.

20. Удивительное в простом — рука на стене, контур дерева.

21. Незначительные объекты, получающие новое значение в контексте.

22. Сам процесс наблюдения как акт творения.

Эти признаки направляют взгляд участника на то, что обычно ускользает от внимания, предлагая углубиться в детали и мелочи, превращая каждую встречу с пространством в медитативный акт поиска «источников визуального наслаждения».

Для фиксации «источников визуального наслаждения» можно использовать множество способов и медиа, опираясь на принципы творческого взаимодействия с окружающим миром:

1. Фотография — классический способ сохранить визуальный образ, запечатлев момент.

2. Рисунок — быстрый или детализированный набросок может подчеркнуть уникальные формы и линии.

3. Прессование — для тонких объектов, таких как листья или бумага, сохранение их формы через прессование.

4. Ламинирование — фиксация мелких артефактов, сохраняя их структуру и контуры.

5. Запись звука — фиксирование атмосферных звуков: шаги, шелест листьев или городские шумы.

6. Консервация — использование стеклянных банок для создания капсул времени, сохраняющих объекты или элементы.

7. Видео — фиксация движения, света, теней и ритма пространства.

8. Запоминание — медитация, позволяющая сохранить образ на уровне памяти и описать его позже.

9. Аудиодневник — описать находку голосом, выразив впечатления от визуального контакта.

10. Создание 3D-сканов — для детализированного сохранения пространственных объектов.

11. Графическое представление — использование схем и диаграмм для фиксации пространства.

12. Коллаж — смешение найденных объектов и изображений в одном полотне.

13. Проекция света — подсветка объекта и игра с тенями для изучения его формы.

14. Тактильное восприятие — запоминание через осязание, фиксируя текстуру объектов.

15. Создание отпечатков — фиксация следов через штамповку или импрессию.

16. Письменные зарисовки — использование текстовых описаний для создания визуальных образов через слова.

17. Собрание коллекции — создание собрания «найденных объектов» и их организация в инсталляцию.

18. Штамповка — перенос объектов или их фрагментов на другие материалы.

19. Диджитализация — создание цифровых артефактов для сохранения информации о находках.

20. Инфографика — для представления найденных источников в виде схем и визуальных данных.

21. Создание звуковых ландшафтов — аудиальные инсталляции, основанные на найденных звуках.

22. Иммерсивные технологии — использование VR/AR для фиксации объектов в виртуальной среде.

Каждый из способов открывает возможность не только сохранить объект, но и интерпретировать его, создавая новые формы восприятия.

Профессор Балабоба Я. Р.

Старший научный сотрудник по научному искусствоведению и творческому кризису в Российской академии художеств, член Союза художников СССР (1984).

Родился 29 декабря 1904 г. в Ленинграде.

В 1956 г. с успехом защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сюрреалистическая живопись Эжена Дени» на Высших курсах искусствоведения при Институте истории искусств, в 1967 г. — докторскую диссертацию на тему «История русского искусства второй половины XXII века».

Автор и соавтор более 100 печатных научных трудов и 4 изобретений.

Психонавт

ИИ